In der zeitgenössischen Typografie erleben wir eine bemerkenswerte Entwicklung: Grotesk-Schriften, die lange Zeit als nüchtern, kühl und funktional galten, feiern ein imposantes Comeback. Von Startups über Luxusmarken bis hin zu etablierten Konzernen – die serifenlose Eleganz prägt das moderne Schriftbild. Doch was macht diese Schriften so zeitlos, und warum erlebt gerade die klassische Grotesk eine derartige Renaissance?

Was ist eigentlich eine Grotesk?

Der Begriff „Grotesk“ stammt aus dem 19. Jahrhundert und bezeichnete ursprünglich serifenlose Schriften, die im Vergleich zu den damals vorherrschenden Antiqua-Schriften als „grotesk“ – also befremdlich oder seltsam – empfunden wurden. Was damals als Provokation begann, entwickelte sich zu einer der prägendsten typografischen Formen des 20. und 21. Jahrhunderts.

Grotesk-Schriften zeichnen sich durch ihre klare, reduzierte Form aus: keine Serifen, meist gleichmäßige Strichstärken und eine sachliche Anmutung. Doch innerhalb dieser scheinbar einfachen Definition verbirgt sich eine erstaunliche Vielfalt – von den humanistischen Grotesken mit ihren kalligrafischen Anklängen bis zu den geometrischen Konstruktionsschriften der Moderne.

Die Pioniere: Akzidenz-Grotesk und ihre Zeitgenossen

Die Geschichte der modernen Grotesk beginnt im späten 19. Jahrhundert. Die Berthold-Schriftgießerei brachte 1896 die Akzidenz-Grotesk heraus, eine Schrift, die zunächst für Akzidenzen – also Gebrauchsdrucksachen wie Formulare, Anzeigen und Geschäftspapiere – gedacht war. Niemand ahnte damals, dass diese unprätentiöse Arbeitsschrift zum Vorbild für unzählige moderne Schriften werden würde.

Die Akzidenz-Grotesk war nicht die erste serifenlose Schrift, aber sie war die erste, die eine gewisse Eleganz und Ausgewogenheit mit der funktionalen Klarheit verband. Ihre Proportionen wirkten harmonisch, die Buchstabenformen waren gut unterscheidbar, und die verschiedenen Schriftschnitte erlaubten eine flexible typografische Gestaltung.

Parallel entwickelten sich in den USA die sogenannten „Gothic“-Schriften, die ein ähnliches Konzept verfolgten. Franklin Gothic von Morris Fuller Benton (1902) wurde zu einer der meistgenutzten amerikanischen Grotesken und prägt bis heute die visuelle Sprache zahlreicher Publikationen.

Die Schweizer Revolution: Helvetica und Univers

Die eigentliche Renaissance der Grotesk-Schriften begann in den 1950er Jahren in der Schweiz. 1957 – ein magisches Jahr für die Typografie – erschienen gleich zwei Schriften, die die visuelle Kommunikation für Jahrzehnte prägen sollten: Helvetica von Max Miedinger und Eduard Hoffmann sowie Univers von Adrian Frutiger.

Helvetica wurde ursprünglich als „Neue Haas Grotesk“ entwickelt und sollte die Akzidenz-Grotesk verbessern. Das Ergebnis war eine Schrift von außerordentlicher Neutralität und Klarheit. Die Helvetica wurde zum Inbegriff des Swiss Style, der International Typographic Style prägte und sich durch seine Sachlichkeit, sein Rastersystem und seine Objektivität auszeichnete.

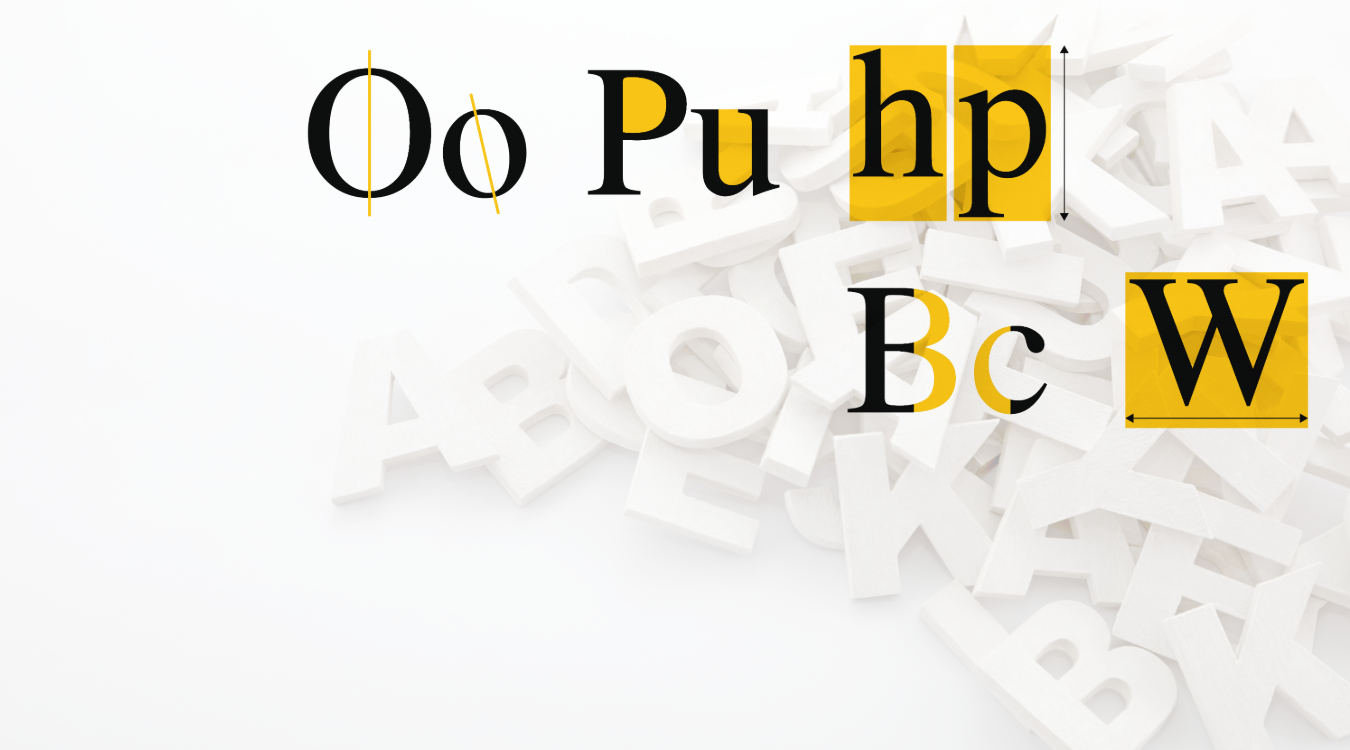

Die Genialität der Helvetica liegt in ihrer scheinbaren Unsichtbarkeit. Sie tritt nicht in den Vordergrund, sondern lässt den Inhalt sprechen. Gleichzeitig besitzt sie eine subtile Persönlichkeit, die sie von mechanisch wirkenden Konstruktionsschriften unterscheidet. Die leicht geschlossenen Punzen (etwa beim „a“ oder „e“), die ausgewogenen Proportionen und die sorgfältig abgestimmten Grauwerte machen sie zu einer der meistgenutzten Schriften überhaupt.

Univers verfolgte einen anderen Ansatz. Adrian Frutiger entwickelte von Anfang an ein systematisches Schriftfamilien-Konzept mit 21 Schnitten, die durch ein numerisches System organisiert waren. Diese Systematik war revolutionär und ermöglichte es Gestaltern, konsistent mit verschiedenen Schriftgewichten und -breiten zu arbeiten. Univers wirkt etwas technischer als Helvetica, mit größeren Mittellängen und offeneren Formen.

Der digitale Wandel und neue Interpretationen

Mit dem Übergang zur digitalen Typografie in den 1980er und 90er Jahren veränderte sich auch die Welt der Grotesken. Plötzlich waren die technischen Beschränkungen des Bleisatzes obsolet, und Designer konnten Schriften neu denken und interpretieren.

FF DIN von Albert-Jan Pool (1995) übertrug die nüchterne Ästhetik der deutschen Normschrift DIN 1451 in eine vollwertige Textschrift. Was ursprünglich für Verkehrsschilder und technische Zeichnungen entwickelt wurde, fand seinen Weg in Corporate Designs, Magazinlayouts und Webdesigns. Die DIN verkörpert deutsche Ingenieurskunst in Schriftform: präzise, funktional, ehrlich.

Neue Helvetica (1983) war der Versuch, die klassische Helvetica für die digitale Ära zu optimieren. Die Familie wurde erweitert und systematisiert, die Abstände verbessert und die technische Qualität an moderne Ausgabegeräte angepasst. Später folgte mit Helvetica Now (2019) eine weitere Überarbeitung, die besonders die Lesbarkeit auf Bildschirmen und in kleinen Größen verbesserte.

Die Neo-Grotesken der Gegenwart

Die letzten zwei Jahrzehnte brachten eine neue Generation von Grotesk-Schriften hervor, die bewusst auf die Klassiker Bezug nehmen, sie aber für zeitgenössische Anforderungen weiterentwickeln:

Graphik von Christian Schwartz (2009) für das MoMA entwickelt, verbindet die Klarheit der Schweizer Tradition mit zeitgemäßen Details. Die Familie umfasst 76 Schnitte und ist für den Einsatz in komplexen Corporate Designs optimiert.

LL Circular von Laurenz Brunner (2013) vereint geometrische und humanistische Prinzipien zu einer warmen, zugänglichen Grotesk. Die leicht abgerundeten Ecken und die ausgewogenen Proportionen machen sie zur perfekten Wahl für moderne digitale Interfaces.

Suisse International von Swiss Typefaces ist eine direkte Hommage an die Schweizer Tradition, interpretiert die klassischen Formen aber mit einem frischen, zeitgenössischen Twist. Sie wurde zur Hausschrift zahlreicher Designstudios und Kulturinstitutionen.

Inter von Rasmus Andersson (2017) wurde speziell für Bildschirme optimiert und ist Open Source. Die Schrift vereint technische Präzision mit hervorragender Lesbarkeit und wurde zur Standard-Schrift zahlreicher digitaler Produkte, darunter GitHub und Mozilla.

Warum gerade jetzt? Die Renaissance verstehen

Die aktuelle Renaissance der Grotesk-Schriften ist kein Zufall, sondern das Ergebnis mehrerer Entwicklungen:

Digitale Lesbarkeit: Auf Bildschirmen funktionieren klare, offene Grotesken oft besser als Antiqua-Schriften. Die gleichmäßigen Strichstärken und großzügigen Innenräume bleiben auch bei niedrigen Auflösungen oder kleinen Schriftgrößen gut lesbar.

Minimalismus und Reduktion: Die zeitgenössische Designästhetik tendiert zur Reduktion. In einer visuell überladenen Welt wirken klare, sachliche Grotesken wie eine Erholung für das Auge. Marken nutzen diese Ästhetik, um Seriosität, Modernität und Klarheit zu kommunizieren.

Variable Fonts: Die neue Technologie der Variable Fonts ermöglicht es, unzählige Variationen einer Schrift in einer einzigen Datei zu speichern. Gerade für Grotesken, die oft in großen Familien mit vielen Schnitten existieren, ist das ein enormer Vorteil.

Nostalgie und Qualität: In Zeiten von systemgenerierten Schriften und Templates sehnen sich Designer nach handwerklich hochwertiger Typografie. Die klassischen Grotesken stehen für sorgfältige Gestaltung und zeitlose Qualität.

Die dunkle Seite der Grotesk-Dominanz

Bei aller Begeisterung für die Renaissance der Grotesken sollte auch Kritik nicht fehlen. Die Dominanz serifenloser Schriften hat zu einer gewissen Vereinheitlichung der visuellen Landschaft geführt. Wenn fast jede Marke, jedes Startup und jede Institution auf eine neutrale Grotesk setzt, geht Individualität verloren.

Erik Spiekermann, selbst Schöpfer mehrerer Grotesken, warnt vor der unreflektierten Nutzung: „Eine Helvetica macht noch kein gutes Design. Die Schrift ist nur so gut wie ihre Anwendung.“ Die Gefahr besteht darin, dass Grotesk-Schriften zur Standardlösung werden, ohne dass über ihre Eignung für den konkreten Anwendungsfall nachgedacht wird.

Zudem können sehr neutrale Grotesken in langen Texten ermüdend wirken. Die leichten Unregelmäßigkeiten und die horizontale Betonung von Antiqua-Schriften erleichtern das Lesen im Fließtext. Deshalb setzen viele erfahrene Gestalter auf einen Schriftenmix: Grotesk für Überschriften und Navigation, Antiqua für längere Textpassagen.

Grotesk in der Praxis: Anwendungstipps

Wer mit Grotesk-Schriften arbeitet, sollte einige Grundsätze beachten:

Laufweite und Zeilenabstand: Grotesken benötigen oft etwas mehr Durchschuss (Zeilenabstand) als Antiqua-Schriften, um nicht zu dicht zu wirken. Ein Zeilenabstand von 120-140% der Schriftgröße ist ein guter Ausgangswert.

Schriftschnitte gezielt einsetzen: Die meisten modernen Grotesken bieten zahlreiche Schnitte. Für eine klare Hierarchie reichen jedoch meist drei bis vier Schnitte aus: Regular für Fließtext, Medium oder Semibold für Zwischenüberschriften, Bold für Hauptüberschriften.

Mikrotypografie beachten: Gerade bei neutralen Grotesken machen subtile Details den Unterschied. Optischer Randausgleich, durchdachte Silbentrennung und angepasste Zeichenabstände verbessern die Lesbarkeit erheblich.

Kontrast zur Satzschrift: Wenn eine Grotesk für Überschriften verwendet wird, kann eine Antiqua im Fließtext für angenehmen Kontrast sorgen – und umgekehrt.

Ausblick: Die Zukunft der Grotesk

Die Grotesk-Schrift hat sich als eine der langlebigsten typografischen Formen erwiesen. Von ihrer „grotesken“ Entstehung im 19. Jahrhundert über die Schweizer Perfektion der 1950er bis zur digitalen Gegenwart hat sie sich stetig weiterentwickelt, ohne ihre Kernidentität zu verlieren.

Die Zukunft wird wahrscheinlich noch mehr Hybridformen bringen: Grotesken mit humanistischen Anklängen, geometrische Konstruktionsschriften mit organischen Details, variable Fonts, die sich dynamisch an den Kontext anpassen. Gleichzeitig sehen wir eine Gegenbewegung: Display-Grotesken mit starken Persönlichkeiten, die bewusst mit den Regeln brechen und Individualität statt Neutralität anstreben.

Was bleibt, ist die Faszination für diese scheinbar einfache, aber in Wahrheit hochkomplexe Schriftform. Die Grotesk ist wie ein gutes Design: Sie erscheint selbstverständlich, bis man versucht, es selbst zu machen. In dieser Spannung zwischen Einfachheit und Raffinesse liegt ihre zeitlose Anziehungskraft – und der Grund, warum sie auch in Zukunft die visuelle Kommunikation prägen wird.