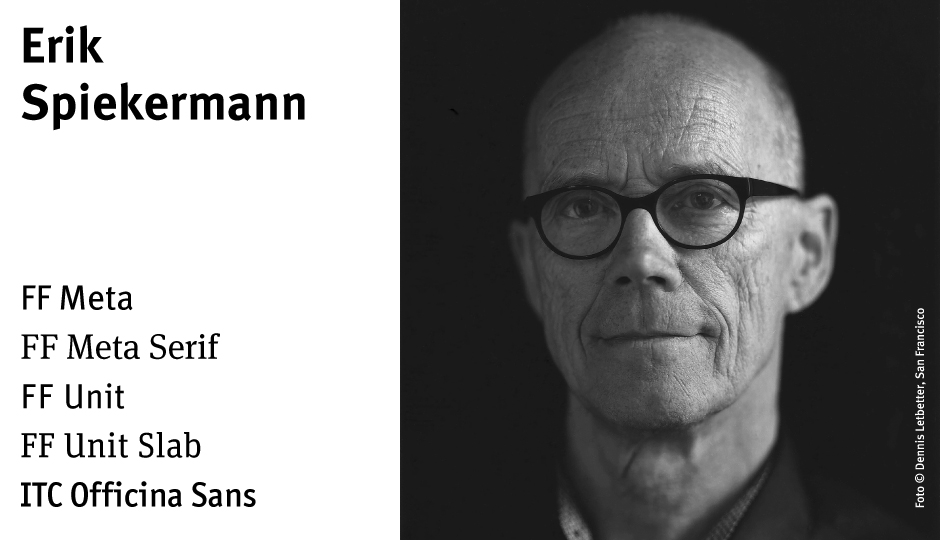

In der Welt des Buchdesigns ist die Wahl der richtigen Schriftart keine Frage der Ästhetik allein – sie kann über das Leseerlebnis und letztlich den Erfolg eines Werkes entscheiden. Serifenschriften haben sich über Jahrhunderte als Standard für den Buchsatz etabliert. Doch warum ist das so?

Die historische Entwicklung der Serifenschrift

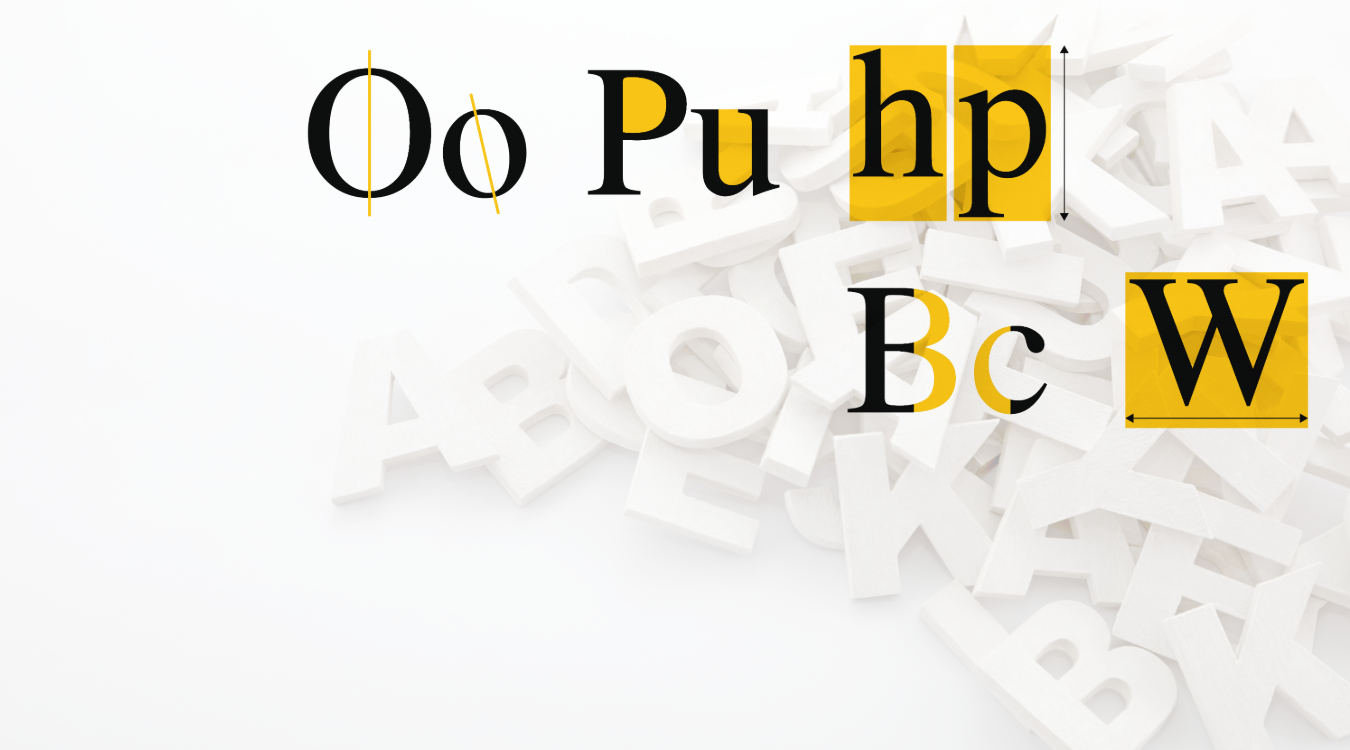

Serifen – diese kleinen Abschlussstriche an den Enden der Buchstaben – sind keine moderne Erfindung. Ihre Geschichte reicht bis zu den römischen Inschriften zurück. Ursprünglich dienten sie den Steinmetzen als Hilfe, um saubere Kanten zu schlagen. Was als handwerkliche Notwendigkeit begann, entwickelte sich zu einem wesentlichen Merkmal der Typografie.

Mit der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg wurden Serifenschriften zum Standard. Die ersten beweglichen Lettern orientierten sich an den Handschriften der Mönche – mit ausgeprägten Serifen, die den Lesefluss unterstützen sollten.

Die Evolution des Buchsatzes: Vom Handsatz zum digitalen Design

Der traditionelle Handsatz

Bis ins 20. Jahrhundert war der Buchsatz ein aufwändiges Handwerk. Setzer arbeiteten mit einzelnen Bleilettern, die sie mühsam Buchstabe für Buchstabe zu Zeilen und Seiten zusammenfügten. Jeder Buchstabe, jedes Satzzeichen und jeder Wortzwischenraum musste einzeln gesetzt werden. Die Lettern wurden in einem Winkelhaken aneinandergereiht, zu Seiten zusammengestellt und schließlich in der Druckpresse fixiert.

Diese Arbeit erforderte nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch ein tiefes typografisches Verständnis. Der Setzer musste den Text so arrangieren, dass eine gleichmäßige Verteilung der Buchstaben und Wörter entstand – eine Kunst, die als „Ausschließen“ bezeichnet wurde. Korrekturen waren mühsam und zeitaufwändig, da ganze Textpassagen neu gesetzt werden mussten.

Der Übergang zum Maschinensatz

Ende des 19. Jahrhunderts revolutionierten Setzmaschinen wie die Linotype und Monotype den Buchsatz. Diese Maschinen ermöglichten es, ganze Zeilen oder einzelne Zeichen maschinell zu gießen. Die Produktivität stieg enorm – ein Setzer konnte nun bis zu 6.000 Zeichen pro Stunde setzen, im Vergleich zu etwa 1.500 im Handsatz.

Trotz der Mechanisierung blieben die Grundprinzipien des typografischen Designs erhalten. Die Wahl der Schrift, der Zeilenabstand und die Ausrichtung wurden weiterhin von erfahrenen Typografen festgelegt, die nun jedoch mit den neuen technischen Möglichkeiten arbeiten konnten.

Der Fotosatz als Zwischenschritt

In den 1950er und 60er Jahren kam der Fotosatz auf, bei dem Buchstaben auf Film belichtet wurden. Diese Technologie erweiterte die gestalterischen Möglichkeiten und machte den Satz flexibler. Schriften konnten jetzt einfacher skaliert, gedehnt oder gestaucht werden. Der direkte physische Bezug zur Druckform ging jedoch verloren.

Die digitale Revolution im Buchsatz

Seit den 1980er Jahren hat der computergestützte Satz den Buchsatz grundlegend verändert. Programme wie QuarkXPress, später Adobe InDesign und spezialisierte Satzsysteme wie TeX haben die Art und Weise, wie Bücher gestaltet werden, revolutioniert:

- WYSIWYG-Prinzip: Was man am Bildschirm sieht, entspricht dem späteren Druckergebnis.

- Automatisierung: Viele typografische Aufgaben wie Silbentrennung oder Ausrichtung werden automatisch erledigt.

- Beliebige Korrekturen: Änderungen können jederzeit vorgenommen werden, ohne den gesamten Text neu setzen zu müssen.

- Digitale Schriften: Eine unbegrenzte Auswahl an Schriftarten steht zur Verfügung.

Moderne Buchgestaltung nutzt komplexe Layout-Algorithmen, die den Text nach typografischen Regeln optimal verteilen. Programme wie InDesign bieten Funktionen wie den „optischen Randausgleich“, bei dem Satzzeichen leicht in den Rand hineinragen dürfen, um eine optisch gleichmäßige Textkante zu erzeugen.

Warum Serifen die Lesbarkeit verbessern

Es gibt triftige Gründe, warum Serifenschriften wie Garamond, Baskerville oder Times New Roman seit Jahrhunderten für Bücher verwendet werden:

- Leseführung: Die Serifen bilden eine optische Linie, die das Auge von Buchstabe zu Buchstabe führt. Sie wirken wie kleine Schienen für den Blick, besonders bei längeren Texten.

- Buchstabenerkennung: Durch die charakteristischen Abschlussstriche bekommen Buchstaben eine markantere Form. Dies erhöht die Erkennbarkeit und reduziert die Verwechslungsgefahr zwischen ähnlichen Zeichen wie ‚I‘ und ‚l‘.

- Reduzierte Ermüdung: Bei langen Leseeinheiten – wie sie in Büchern typisch sind – ermüden die Augen mit Serifenschriften nachweislich weniger schnell. Die Serifen geben dem Text Struktur und erleichtern das Erfassen ganzer Wortbilder.

Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Lesbarkeit

Die Überlegenheit von Serifenschriften für lange Texte ist nicht nur Tradition, sondern wissenschaftlich belegt. Studien zur Lesegeschwindigkeit und -verständnis zeigen, dass Serifenschriften bei gedruckten Texten tatsächlich besser abschneiden. Die „Bouma-Theorie“ erklärt, dass wir beim flüssigen Lesen nicht einzelne Buchstaben, sondern Wortsilhouetten erfassen – und Serifen machen diese Silhouetten charakteristischer.

Der Kontrast zu digitalen Medien

Interessanterweise hat sich für Bildschirme zunächst ein anderer Standard durchgesetzt: Sans-Serif-Schriften wie Arial oder Verdana. Bei frühen Bildschirmen mit niedriger Auflösung konnten die feinen Serifen nicht richtig dargestellt werden und verschlechterten die Lesbarkeit. Mit hochauflösenden Displays kehrt sich dieser Trend jedoch um – moderne E-Books und digitale Publikationen greifen wieder vermehrt auf Serifenschriften zurück.

Typografische Entscheidungen im modernen Buchsatz

Im professionellen Buchsatz geht es nicht nur um die Wahl zwischen Serif und Sans-Serif. Weitere Faktoren beeinflussen die Lesbarkeit:

- Zeilenabstand: Ein großzügiger Zeilenabstand (Durchschuss) verhindert, dass das Auge in die falsche Zeile springt.

- Zeilenlänge: Ideal sind etwa 60 bis 70 Zeichen pro Zeile – zu kurze oder zu lange Zeilen erschweren das Lesen.

- Schriftgröße: Für Fließtext haben sich Größen zwischen 9 und 12 Punkt bewährt.

- Kontrast: Schwarzer Text auf weißem Grund bietet optimale Lesbarkeit.

Fazit: Tradition mit gutem Grund

Die Dominanz der Serifenschriften im Buchsatz ist kein Zufall oder bloße Tradition. Sie basiert auf Jahrhunderten praktischer Erfahrung und wird durch moderne Leseforschung bestätigt. Während sich die Technologien des Buchsatzes dramatisch verändert haben – vom mühsamen Handsatz mit Bleilettern bis zum digitalen Design mit komplexen Algorithmen – sind die grundlegenden typografischen Prinzipien erstaunlich konstant geblieben.

Der heutige digitale Buchsatz vereint das traditionelle Wissen mit modernen technischen Möglichkeiten. Designer haben heute mehr Kontrolle und Flexibilität als je zuvor, aber die Grundprinzipien guter Typografie – Lesbarkeit, Harmonie und Struktur – bleiben bestehen. Die bewährte Serifenschrift ist dabei nach wie vor das Mittel der Wahl, um lange Texte angenehm lesbar zu machen.

Das nächste Mal, wenn Sie ein Buch in die Hand nehmen, achten Sie einmal bewusst auf die Schrift. Die kleinen Serifen, die Sie vielleicht kaum wahrnehmen, tragen entscheidend dazu bei, dass Sie Seite um Seite mühelos lesen können.