Wer mit Typografie arbeitet, bewegt sich täglich in einer Welt voller präziser Fachbegriffe. Doch während wir am Computer mit wenigen Klicks Schriften wählen, Laufweiten anpassen und Buchstaben skalieren, vergessen wir oft: Jedes dieser Zeichen ist ein sorgfältig konstruiertes System aus Linien, Bögen, Proportionen und Details. Und jedes dieser Details hat einen Namen.

Die Anatomie der Buchstaben ist mehr als trockenes Vokabelwissen. Sie ist die Grundlage für bewusstes typografisches Gestalten, für die Kommunikation mit Schriftgestaltern, für das Verständnis, warum eine Schrift funktioniert – oder eben nicht. Wer die Begriffe kennt, sieht anders. Statt „der geschwungene Teil unten am g“ sagt man „Schleife“. Statt „das Häkchen oben“ spricht man vom „Fähnchen“. Präzision in der Sprache führt zu Präzision im Design.

Dieser Artikel ist als Nachschlagewerk gedacht – eine systematische Übersicht über die wichtigsten anatomischen Begriffe der Typografie, von Abstrich bis Versalhöhe.

Die vertikale Gliederung: Höhen und Linien

Bevor wir einzelne Buchstabenelemente betrachten, müssen wir verstehen, wie Schrift vertikal strukturiert ist. Ein Buchstabe bewegt sich nicht frei im Raum, sondern folgt einem System von Linien und Höhen.

Versalhöhe

Die Höhe der Großbuchstaben (Majuskeln, Versalien). Diese Höhe ist nicht identisch mit der Schriftgröße, sondern kleiner – der Buchstabe benötigt oben und unten noch Raum zum Atmen. Die Versalhöhe wird meist an Buchstaben mit flachen Abschlüssen gemessen (H, I, E), nicht an runden (O) oder spitzen (A).

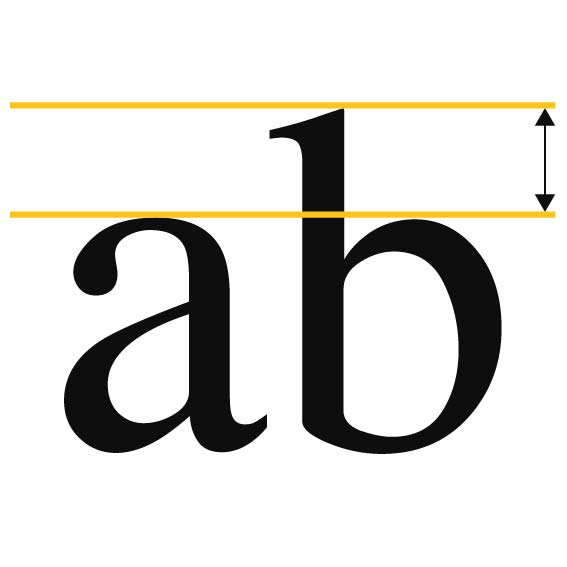

Mittellänge (x-Höhe)

Die Höhe der Kleinbuchstaben ohne Ober- und Unterlängen, gemessen am x. Die x-Höhe ist entscheidend für die Lesbarkeit einer Schrift: Eine große x-Höhe wirkt offener, ist besser lesbar in kleinen Größen, kann aber bei zu großer Ausprägung gedrängt wirken. Eine kleine x-Höhe verleiht der Schrift Eleganz, erschwert aber die Lesbarkeit in kleinen Punktgrößen.

Oberlänge

Der Teil eines Kleinbuchstabens, der über die Mittellinie hinausragt (bei b, d, f, h, k, l, t). Die Oberlängen können höher, gleich hoch oder niedriger als die Versalhöhe sein – das ist eine wichtige Designentscheidung des Schriftgestalters.

Unterlänge

Der Teil eines Kleinbuchstabens, der unter die Grundlinie reicht (bei g, j, p, q, y). Lange Unterlängen verleihen einer Schrift Eleganz, benötigen aber mehr Zeilenabstand. Kurze Unterlängen sind platzsparender, können aber gedrängt wirken.

Grundlinie

Die horizontale Linie, auf der die Buchstaben stehen. Sie ist die wichtigste Referenzlinie und definiert die optische Stabilität einer Zeile.

Mittellinie

Die horizontale Linie zwischen Mittellänge und Oberlänge. Definiert die obere Begrenzung der x-Höhe.

Kegelhöhe

Im Bleisatz die Höhe des Schriftkegels, aus der sich die Schriftgröße ableitet. Die Kegelhöhe umfasst den gesamten Buchstabenkörper inklusive Ober- und Unterlängen sowie zusätzlichem Raum (Fleisch) oben und unten. Im digitalen Satz entspricht die Kegelhöhe dem em-Quadrat.

Die Bestandteile: Anatomie im Detail

Stamm

Die stärkste, meist vertikale Linie eines Buchstabens. Der Stamm trägt den Buchstaben und ist das visuelle Rückgrat. Bei Schriften mit unterschiedlichen Strichstärken (z.B. Antiqua-Schriften) ist der Stamm die dickste Linie.

Abstrich / Grundstrich

Nach unten geführter Strich, meist Teil des Stamms. Der Grundstrich verläuft von oben nach unten und ist bei Schriften mit Duktus (Pinsel- oder Federcharakter) oft dicker als der Aufstrich.

Aufstrich

Nach oben geführter Strich. In Schriften mit Strichstärkenkontrast ist der Aufstrich dünner als der Abstrich. Die dünnste Linie im Buchstaben heißt „Haarstrich“ und ist charakteristisch für klassische Antiqua-Schriften.

Querstrich

Horizontale Linie, etwa beim A, H, e oder f. Bei Schriften mit Strichstärkenkontrast sind Querstriche oft dünner als vertikale Striche. Der Querstrich kann in unterschiedlichen Höhen sitzen – beim e etwa sitzt er meist leicht über der Mitte, um optisch zentriert zu wirken.

Anstrich

Kurzer horizontaler oder schräger Ansatz am oberen Ende eines Buchstabens, etwa beim r oder n. Auch „Nase“, „Ansatz“ oder „Dachansatz“ genannt. Der Anstrich kann unterschiedlich ausgeprägt sein – von einem minimalen Häkchen bis zu einem deutlich sichtbaren Element.

Endstrich

Der Abschluss eines Buchstabens. Kann unterschiedlich gestaltet sein: abrupt (wie bei vielen Grotesken), schräg (wie beim u), rund (wie beim a oder c in vielen Schriften), oder mit Serife.

Arm

Horizontale oder diagonal verlaufende Linie bei Großbuchstaben, die nur an einer Seite mit dem Stamm verbunden ist. Beim E gibt es drei Arme, beim F zwei, beim K einen diagonalen Arm.

Bein

Schräger oder vertikaler Abstrich, der nach unten führt und nicht den Hauptstamm bildet. Klassisch beim K, k und R. Das Bein gibt diesen Buchstaben ihre charakteristische Dynamik.

Schenkel

Die beiden gegenüberliegenden diagonalen Striche beim V, W, v, w, A, X, x, Y, y, K oder k. Die Schenkel können symmetrisch oder asymmetrisch sein – beim k sind sie meist unterschiedlich lang.

Diagonale

Schräge Verbindungslinie, etwa beim N, Z, z. Die Diagonale kann in verschiedenen Winkeln verlaufen und hat großen Einfluss auf den Charakter des Buchstabens.

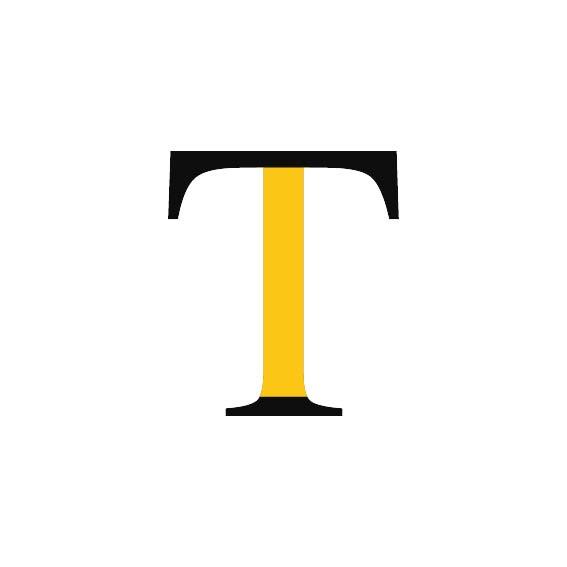

Deckstrich

Horizontale obere Linie beim T, Z und z. Beim T ist der Deckstrich das dominierende Element.

Rundungen und Bögen

Bogen

Rundung der Buchstaben, etwa beim P, B, D, R. Der Bogen definiert die Offenheit oder Geschlossenheit eines Buchstabens. Ein enger Bogen wirkt kompakt, ein weiter Bogen offen und großzügig.

Bauch

Die Rundung bei Kleinbuchstaben innerhalb der Mittellänge, charakteristisch beim d, b, p und q. Der Bauch ist meist etwas kleiner als die Punze, um optisch ausgewogen zu wirken.

Schulter

Die obere Rundung bei m, n, h und r. Die Form der Schulter ist charakteristisch für den Stil einer Schrift: geometrisch konstruiert bei Grotesken, kalligrafisch bei humanistischen Schriften.

Taille

Einbuchtungen an Bögen, die dem Buchstaben eine „Taille“ geben – klassisch beim S sichtbar. Die Taille sorgt für optische Balance und verhindert, dass der Buchstabe zu bauchig wirkt.

Kurve

Die geschwungene Kehre im großen und kleinen S sowie in der 8. Die Kurve definiert den Rhythmus dieser Buchstaben und ist eine der schwierigsten Formen für Schriftgestalter.

Spezielle Elemente

Serife

Die häkchenartigen Endstriche an Buchstaben. Serifen verbessern die Horizontalführung des Auges beim Lesen und sind charakteristisch für Antiqua-Schriften. Es gibt verschiedene Serifenformen:

- Gerundete Serifen: Bei klassischen Antiquas mit Kehlung

- Halbserife: Nur auf einer Seite, klassisch bei Großbuchstaben wie I oder J

- Vollserife: Auf beiden Seiten, etwa beim T

- Eckige Serifen: Bei Egyptienne-Schriften

Kehlung / Serifenrundung

Der innere Bogen, mit dem die Serife in den Stamm übergeht. Die Kehlung verhindert einen abrupten Übergang und ist charakteristisch für klassische Antiqua-Schriften. Renaissance-Antiquas haben oft deutliche Kehlungen, moderne Antiquas minimale oder keine.

Tropfen / Träne

Runde oder tropfenförmige Verdickung am Ende eines Bogens, etwa beim a, c, f, g, j, r, y. Der Tropfen kann unterschiedlich ausgeprägt sein – von einer dezenten Rundung bis zu einem deutlichen „Tropfenkopf“.

Fähnchen / Ohr

Das kleine Häkchen am g, das rechts oben aus dem Bauch ragt. Auch „Ohr“ genannt. Nicht alle Schriften haben ein Fähnchen – manche g-Formen sind geschlossen.

Untere Bereiche

Cauda

Der Abstrich am Q, der unter die Grundlinie reicht. Lateinisch für „Schwanz“. Die Cauda kann gerade, geschwungen, nach rechts oder links geneigt sein – ein charakteristisches Merkmal vieler Schriften.

Schleife / Schlinge

Der geschlossene oder teilweise geschlossene untere Bereich des g. Die Form der Schleife ist eines der charakteristischsten Elemente einer Schrift: offen oder geschlossen, rund oder eckig, groß oder klein.

Steg

Die verbindende Linie zwischen dem Bauch und der Schleife des g. Der Steg kann unterschiedlich positioniert sein – links, mittig oder rechts – und beeinflusst die Balance des Buchstabens.

Fuß

Der untere Bereich des Abstrichs, etwa beim R, K oder k. Der Fuß kann mit oder ohne Serife gestaltet sein.

Innere Strukturen

Punze

Die teilweise oder vollständig geschlossene Innenfläche eines Buchstabens. Beim o ist die Punze vollständig geschlossen, beim c teilweise offen. Die Größe und Form der Punzen beeinflusst die Lesbarkeit erheblich: Große, offene Punzen verbessern die Lesbarkeit, besonders in kleinen Größen.

Punkt

Die Kreisfläche beim i, j und bei den Umlauten (ä, ö, ü). Der Punkt kann rund, quadratisch, tropfenförmig oder diagonal sein. Bei manchen Schriften ist er überraschend groß, um auch in kleinen Größen sichtbar zu bleiben.

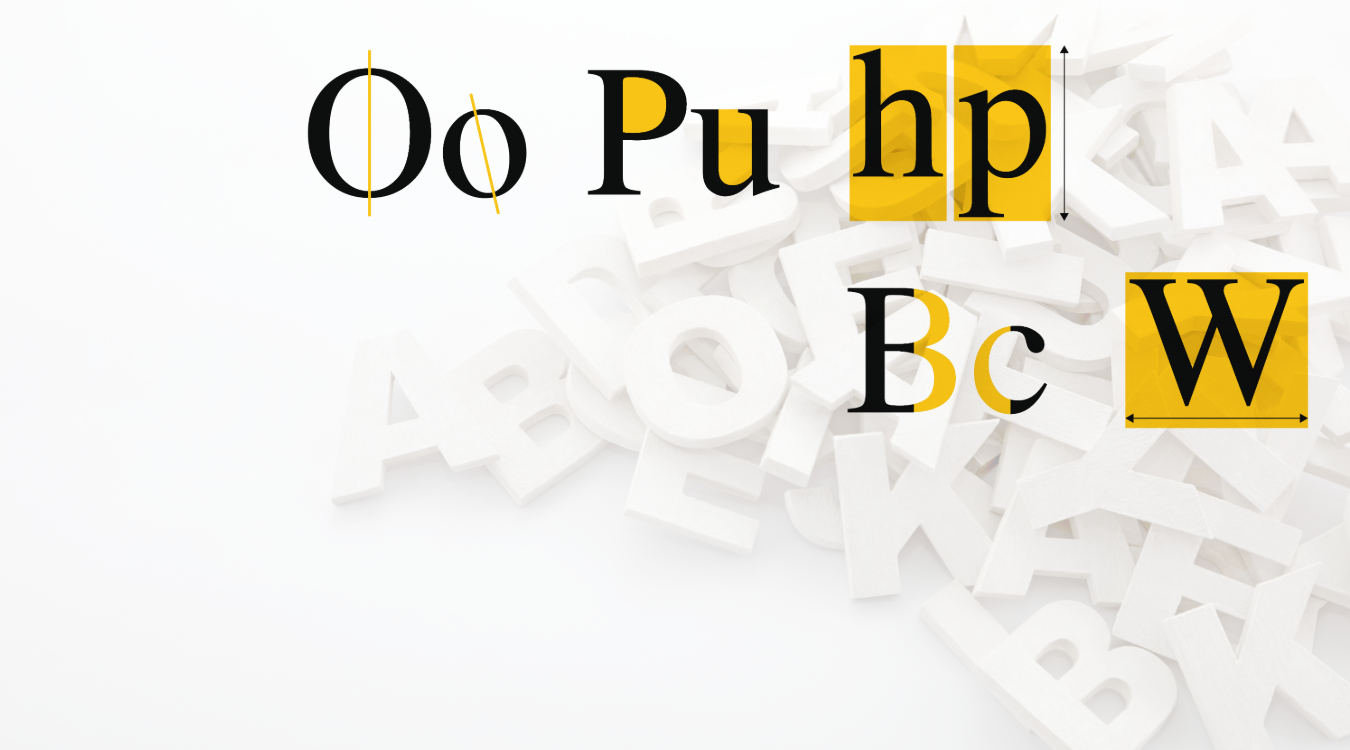

Horizontale und vertikale Achsen

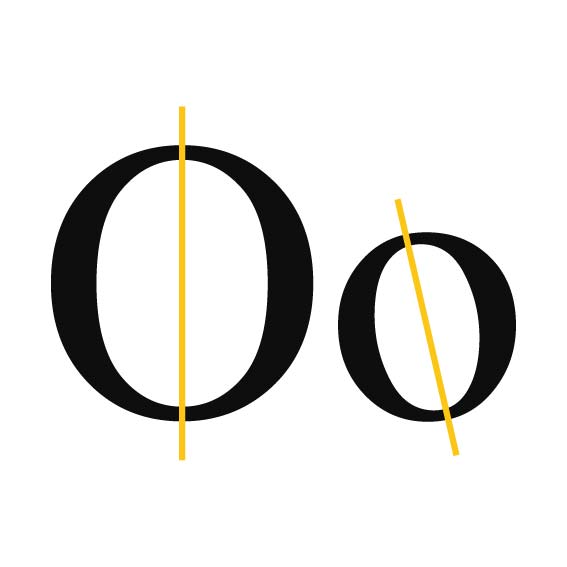

Schattenachse / Symmetrieachse

Die gedachte Achse, die durch die dünnsten Stellen eines Buchstabens verläuft. Bei klassischen Antiqua-Schriften verläuft die Schattenachse diagonal (Ergebnis der Federhaltung beim Schreiben), bei modernen Antiquas oft vertikal, bei Grotesken ist sie meist nicht relevant, da es kaum Strichstärkenkontrast gibt.

Die Schattenachse verrät viel über den Charakter einer Schrift: Eine schräge Achse wirkt kalligrafisch und lebendig, eine vertikale Achse rational und konstruiert.

Scheitel

Der Wendepunkt, an dem Aufstrich und Abstrich zusammenlaufen, etwa beim A, V, W, v, w. Der Scheitel kann spitz oder abgeflacht sein – bei hohen Auflösungen ist ein spitzer Scheitel möglich, bei niedrigen Auflösungen oder kleinen Größen wird er oft minimal abgeflacht.

Breite und Abstände

Dickte

Die Breite eines Buchstabens inklusive der seitlichen Abstände (Vor- und Nachbreite). Im Bleisatz war die Dickte die tatsächliche Breite des Metallkörpers. Im digitalen Satz ist sie die advance width. Die Dickte ist entscheidend für den Rhythmus und die Laufweite einer Schrift.

Ein i hat eine kleine Dickte, ein m eine große. Die Gestaltung der Dickten ist eine der anspruchsvollsten Aufgaben beim Schriftentwurf – sie beeinflusst die Gesamtwirkung mehr als jedes einzelne Detail.

Großbuchstaben vs. Kleinbuchstaben

Majuskel / Versalie

Großbuchstaben. Der Begriff „Majuskel“ stammt aus dem Lateinischen (majusculus = etwas größer). „Versalie“ leitet sich von „Vers“ ab, da Großbuchstaben traditionell am Versanfang standen. Im Englischen: uppercase (von der Position im Setzkasten – oben).

Minuskel / Gemeine

Kleinbuchstaben. „Minuskel“ von lat. minusculus = etwas kleiner. „Gemeine“ von „gemein“ im Sinne von „gewöhnlich“, „üblich“. Im Englischen: lowercase (unterer Teil des Setzkastens).

Warum diese Begriffe wichtig sind

Das Vokabular der Buchstabenanatomie ist nicht akademische Spielerei, sondern Handwerkszeug:

Präzise Kommunikation: „Kannst du den geschwungenen Teil unten beim g etwas kleiner machen?“ vs. „Kannst du die Schleife reduzieren?“ – der Unterschied liegt in der Klarheit.

Bewusstes Sehen: Wer die Begriffe kennt, sieht Details, die anderen entgehen. Man erkennt, warum eine Schrift harmonisch wirkt oder warum etwas „nicht stimmt“.

Schriftauswahl: Zu wissen, dass eine Schrift mit großer x-Höhe besser lesbar ist, aber weniger elegant wirkt, hilft bei fundierten Entscheidungen.

Eigene Schriftgestaltung: Wer selbst Schriften entwirft oder anpasst, braucht dieses Vokabular, um systematisch zu arbeiten.

Austausch mit Profis: Mit Schriftgestaltern, Druckern, anderen Designern auf Augenhöhe zu sprechen, erfordert die gemeinsame Fachsprache.

Fazit: Anatomie als Grundlage

Die Anatomie der Buchstaben zu verstehen, ist wie das Erlernen der Noten für einen Musiker. Man kann auch ohne theoretisches Wissen Musik machen oder Typografie gestalten – aber mit diesem Wissen erreicht man eine neue Ebene der Präzision und des Bewusstseins.

Jeder Buchstabe ist ein kleines Universum aus Stamm, Bogen, Serifen, Punzen, Über- und Unterläufen. Diese Elemente bewusst zu sehen und benennen zu können, ist der erste Schritt zu meisterhafter Typografie. Denn erst wenn man versteht, woraus ein Buchstabe besteht, kann man entscheiden, welche Schrift für welchen Zweck die richtige ist – und warum.

Hinweis: Die hier verwendeten Begriffe orientieren sich an der gängigen deutschen typografischen Terminologie. Manche Begriffe haben regionale Varianten oder werden in unterschiedlichen Kontexten leicht anders verwendet. Dies ist eine lebendige Fachsprache, kein starres System.